Définition Dictionnaire de psychologie Larousse "Trouble de

l'élocution dans lequel certaines syllabes sont répétées,

d'autres ne peuvent être prononcées."

Humilité Chaque thérapeute a son mot à dire : psychiatre, psychologue, orthophoniste, psychomotricien, psychothérapeute (comportementaliste, cognitif, systémique, musicothérapeute, PNL, …) relaxologue, sophrologue, … En même temps chaque thérapeute, s’il s’enferme dans sa technique, ne possède et n’a d’influence que sur une facette du problème (ce qui peut suffir dans certains cas). La personnalité du thérapeute (ouverte, disponible et inspirée) et l'alliance consultant-consulté (collaboration) sont donc prépondérantes. Une séance consacrée à une psychopathologie du langage, ne se prépare pas de manière mécanique, ne peut être planifiée. Elle se vit. Le rôle

du thérapeute est de s’être donné les moyens théoriques,

existentiels de cette « vivance », de cette rencontre. Un travail

sur la globalité de l’être est nécessaire, pour le

sujet mais aussi pour le thérapeute.

Approche multifocale ou intégrative - Aperçu I. Thérapie du changement : recadrage II.

Techniques psycho-corporelles : apprentissage de la détente,

maîtrise du corps.

III. Thérapie cognitivo-comportementale : restructuration des structures de pensées (distorsions, pensées automatiques), désensibilisation aux situations anxiogènes. IV. Approche systémique : travailler avec l'entourage famillial ou éducatif, l'éduquer ou le guider. Recadrer les relations. V. Communication : apprendre la vie en relation. VI. Art-thérapie, expression corporelle : communication non verbale. Ouverture d’autres canaux de communication.

I. Recadrage En matière de thérapie, le recadrage est un élément fondateur. Le sujet qui bégaie vit souvent plusieurs expériences thérapeutiques, plus ou moins réussies. Il ne suffit pas que les techniques soient différentes ou nouvelles. Le point de vue doit l’être tout autant. L'important est de ne pas considérer le sujet qui bégaie en tant que tel. Ce serait réduire un individu à un symptôme. Le sujet en proie a ce trouble doit être considéré, et c’est ma conviction profonde, comme un hypersensible. La littérature ou les recherches en matière d’hypersensibilité sont hélas peu importantes en comparaison avec celles sur le bégaiement, l’anxiété, le stress, la timidité, les phobies, les complexes, les inhibitions, … L’intérêt de l’évocation de l’hypersensibilité est de provoquer le recadrage précédemment évoqué. Le sujet se révèle donc un hypersensible qui, au cours de sa vie, se heurte à une tendance acquise, le bégaiement. Le problème et la manière de l’aborder sont recadrés. L’hypersensibilité est un atout important, car, au contraire du bégaiement, elle a des avantages : - les hypersensibles sont capables de ressentir des degrés de stimulation qui échappent aux autres. Quelque part, juste avant ou dans le cerveau, les informations perçoivent un traitement plus méticuleux. - les hypersensibles réfléchissent d’avantage à ce qui les entoure. Cette sensibilisation accrue au monde subtil génère l’intuition, traitement de l’information semi-consciente, voire inconsciente. - l’hypersensible

sait sans trop savoir pourquoi mais il sait, plus souvent et avant que

les autres.

Le phénomène du bégaiement est donc alors le résultat d’expériences négatives vécues dans un état d’activation intense de cette hypersensibilté : - Le bégaiement est alors une tendance acquise, un apprentissage. Tout apprentissage peut se remettre en cause. - Le bégaiement n'est pas un état, immobile et définitif. Il est fluctuant : il laisse des moments de répit. - L'hypersensibilité

qui génère un terrain favorable au bégaiement est

un atout si on la considère de manière globale (attention)

et non du seul point de vue (focalisation) du travers qu'est le bégaiement.

Tout est donc possible.

Considérant qu’il s’agit d’une tendance acquise, il est donc nécessaire de s'attacher à remettre en cause ces apprentissages, réactions cognitives, comportementales, musculaires, psychosensorielles, …, permettant au sujet d’accéder à ses ressources, de mettre en place d'autres compétences, d'autres systèmes de représentation et d'élargir son champ de conscience hors de celui, restreint, de son symptôme. II. Techniques psycho-corporelles La relaxation n’est pas une activité ramollissante de salon. « Relaxer » a la même origine étymologique que « libérer » (on emploie d’ailleurs le terme « relaxer », pour un prisonnier qu’on libère). La relaxation est un état naturel, bien éloigné il est vrai des conditionnements sociaux et autres présupposés (quand on veut on peut, garder le contrôler, sauver les apparences, en travaillant on y arrive, tiens-toi droit rentre ton ventre…). Tout changement

est issu d’un apprentissage. Tout apprentissage et sa réussite sont

conditionnés par la capacité de l’individu à

lâcher-prise : capacité du sujet à se dégager

de son problème, des idées préconçues, conditionnements

sociaux, présupposés, déterminismes sociaux et familiaux,

traumatismes, …

Toute difficulté

psychologique naît d’une dysharmonie du sujet :

La reconnaissance

du schéma corporel et du monde des sensations élargit le

champ de conscience de l’individu. Sensations corporelles, maîtrise

de soi, gestion du stress, capacités d’adaptation, confiance en

soi, …

Le relâchement,

tout comme la tension sont des états naturels.

Se relaxer

n’est donc pas un phénomène artificiel ou extérieur.

Il s’agit de retrouver et de libérer des compétences perverties

par l’histoire de l’individu : la relaxation existe en nous de manière

naturelle, se relaxer, c’est donc aussi progresser dans la connaissance

de soi-même.

La physiologie de l’individu présente deux types de muscles : - Muscles lisses (ou muscles blancs) : leur contraction est autonome, involontaire ou soumise au système nerveux végétatif. - Muscles striés (ou muscles rouges ou muscles squelettiques) : unissant les os, ils permettent la mobilité du sujet. La contraction de ces muscles est volontaire, soumise au contrôle cérébral. Ce sont les muscles striés, muscles volontaires, qui nous intéressent ici. Ces muscles sont maintenus dans un état de contraction partiel mais permanent : le tonus musculaire, qui permet par exemple de maintenir le corps dans une situation donnée. Ce seuil minimal de contraction est bien entendu variable selon l’individu. Les chocs, émotions agissent sur la fonction tonique du muscle, d’où l’importance de l’apprentissage de sa régulation en relaxation. Selon ses capacités, le sujet répondra de deux manières à une agression : - Dérèglement

du tonus musculaire : agressé, le sujet se contracte exagérément.

Cette dépense d’énergie ne lui permet pas d’agir correctement

pour résoudre le problème. D’autres sollicitations surgissent.

N’ayant pas retrouvé tout son tonus musculaire, cette nouvelle agression

est encore plus mal vécue que la précédente… La tension

devient chronique.

c) Fonction et dialogue tonique La fonction tonique est au centre de la vie de chaque individu. Dans ses relation avec lui même, mais aussi avec son environnement. Dans ce cadre, la relation à soi et au monde dépend essentiellement du dialogue tonique que l’individu peut mettre en place. Répondre aux demandes de manière sereine, dans un corps libre et épanoui, établir une relation non-tensionnelle. Ce dialogue est autant physiologique que psychologique. C’est d’ailleurs là une de ses spécificités. Réconciliant intellect et corporalité, il apporte à l’individu une juste et libre appréciation de la vie en relation. La maîtrise de ce dialogue est le but de la relaxation. Sophrologie et Relaxation se proposent de réduire les tensions et de les équilibrer : construire une image corporelle entière, qui réhabilite certaines parties du corps pour en soulager d’autres. Tensions corporelles et bégaiement : essentiellement émotionnelles - Crispation

des mâchoires

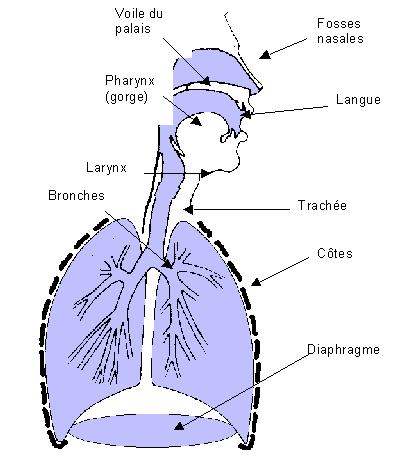

Lorsque, consciemment ou non, nous inspirons l’air par le nez ou la bouche, les muscles scapulaires (diaphragme), abdominaux et de la cage thoracique provoquent l’augmentation du volume pulmonaire. Quand ces muscles se relâchent, les poumons se vident. Lorsque nous

parlons ou chantons, c’est sur l’expiration.

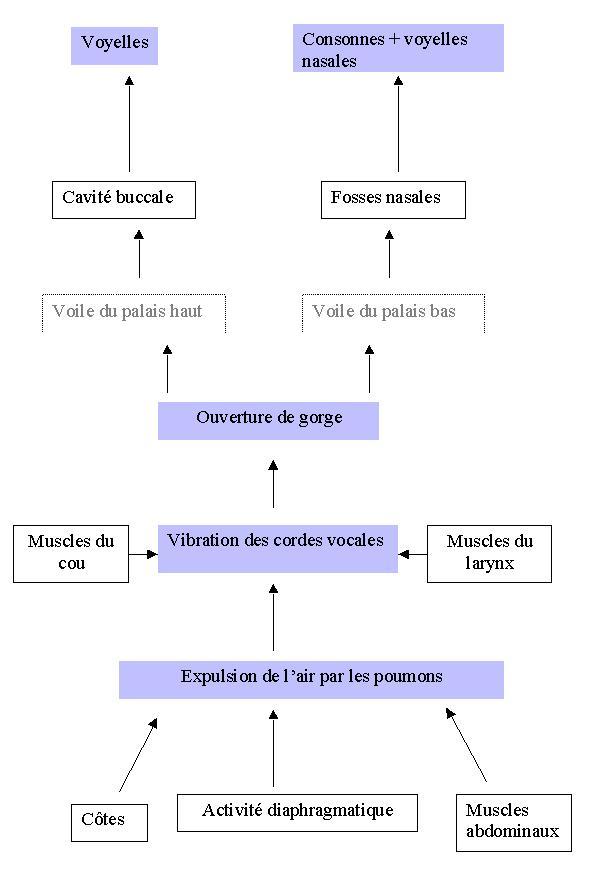

Souffle et voix font intervenir de nombreux éléments, de nombreux muscles. Les inter-actions sont multiples. Un système respiration-voix efficace dépend essentiellement de la synergie de ces systèmes musculaires, c’est-à-dire d’une action conjuguée adéquate. Cette synergie, ce rapport étroit ne sont pas forcément ressentis. Le sujet qui bégaie n’a pas ou peu conscience de cette relation. L’air, circule

par la trachée. Si l’on a l’intention d’émettre un son, les

muscles du cou et du larynx, au passage de l’air, sollicitent les cordes

vocales qui se tendent et ne laissent plus qu’un passage étroit.

L’air

De la fréquence

de ces vibrations dépend la hauteur du son produit.

Une fois produit,

le son est d’abord développé par l’ouverture de la gorge,

notamment les harmoniques

Ouverture de

gorge, cavité buccale, mobilité du voile du palais et fosses

nasales sont les facteurs et outils

d. Schéma

récapitulatif :

Le bégaiement n’est pas un problème essentiellement respiratoire. Mais la respiration du sujet qui bégaie est dysfonctionnelle, à l'image d’ailleurs de celle de la plupart de nos contemporains. Nous parlons plus ou moins sur l’expiration, mais comme dans tout problème, l’origine est souvent dans le traitement de l’épreuve précédente. Anticipation, appréhension n’arrangent rien à la qualité du geste inspiratoire, négligé. L’élément essentiel de la respiration est le diaphragme. L’abaissement de celui-ci développe le volume pulmonaire. De manière idéale, la respiration doit être initialement abdominale (la dilatation abdominale permettant la descente du diaphragme), puis thoracique basse et enfin thoracique haute. La sensation respiratoire doit se dérouler ainsi : ventre, thorax et épaules, ou respiration des trois étages, respiration complête. Cette respiration naturelle que l’on peut observer chez les bébés, les adultes pendant leur sommeil ou les animaux est peu à peu pervertie : l’homme moderne en proie à un stress, une émotion respire thoraciquement comme un nageur paniqué qui remonte à la surface. Concrêtement

:

A suivre

... à bientôt.

Bibliographie

|